上周末去硅谷参加了一年一度的清华生物系北美校友聚会。原意只是去作为听众参加、与校友叙旧,但临时被征召补一位资深校友嘉宾的缺,上台分享。于是我索性借此机会,延续上一年的模式、总结了自己参与创业第二年中的思考和感悟。在此记录。

作为创业路上的小学生,今年勉强升到“二年级”,在这条走钢丝般的路上又有了一些新的观察和体会。总结为三点感悟,记录如下。

感悟一:关于“平台型 Biotech”的几个“常识”的二阶修正

读书时,我对“平台型 Biotech”有一套带引号的“常识”。真正参与到创业、融资后,发现那些认识不完全正确,但也非完全错误,而是需要二阶修正。

1)创新必须有,但不要太多

药物研发本质是用耗时耗力的实验来逐步消除不确定性。额外的“非必要创新”常显著增加不确定性:时间更长、试验面更大、成本更高。对平台公司尤其如此:把核心创新集中在“必须”的那一点,其他环节尽量用成熟方案闭环

2)技术很重要,但往往不是决定性因素

如果一家初创biotech是一家餐馆,那它的技术就好像“厨子的手艺”。一家餐馆好不好,不只看手艺,还看:

- 天时:大环境怎样?消费者是否愿意外出就餐?(对应于biotech,就是考虑资本与支付环境、客户是否愿意“早买早用”新技术);

- 地利:地址怎样?地点是否能匹配对应的目标客户?(对应于biotech,就是选择正确的适应症/应用场景与首发路径);

- 人和:这一点不必细讲,对于任何事业,有一支精神契合、技能互补的团队和合理的管理结构都是必要条件。

这些因素与技术不是相加,而是相乘——任何一项接近 0,整体就可能接近

3)哪怕世界总有“更大的计划”,你仍需要你的计划

科学充满不确定性,计划常被修正乃至推翻重写;但如果没有计划,基本什么也实现不了。一个好计划对公司的主要意义是:

- 让价值“看得见、量得出”:把“未来的可能性”转化为阶段指标与里程碑;

- 让团队步调一致:计划未必都能实现,但对齐认知可以显著降低内耗;

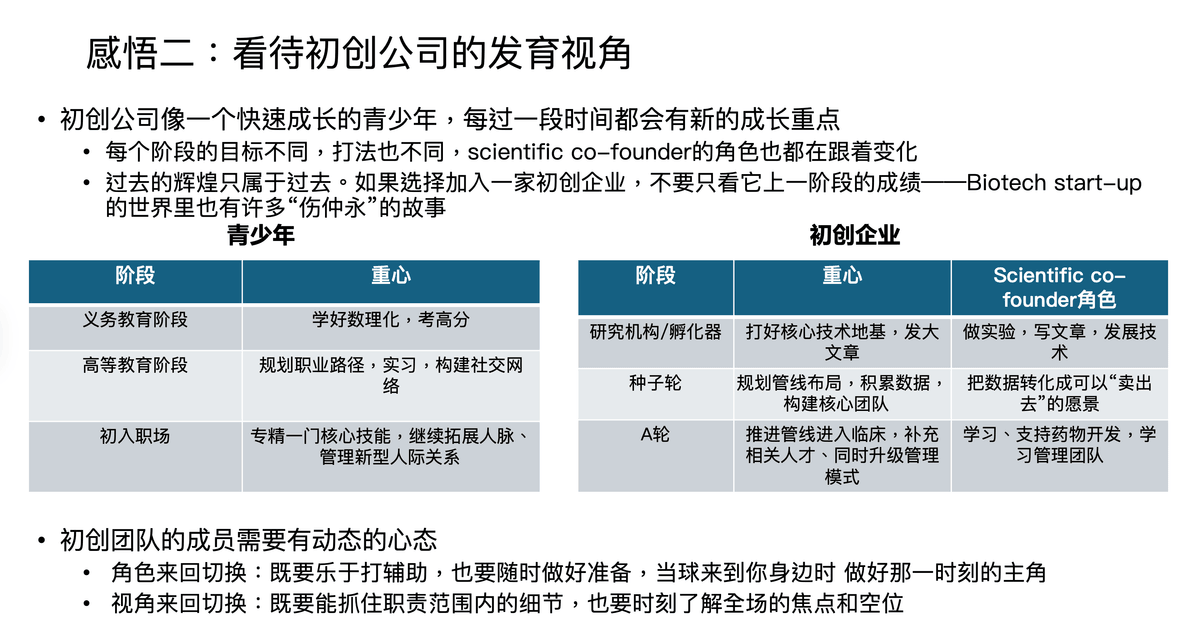

感悟二:看待初创公司的“发育视角”

初创的 Biotech 像一个快速生长的孩子:每过一段时间都会与上一个阶段完全不同。每个阶段都有新的发展重点,而上一阶段的光环很快过期。观察一家初创公司时要考虑它的所处阶段——别用上一阶段的尺子衡量下一阶段的成功

阶段性的重心与角色迁移(一个常见模式)

- 研究机构/孵化器期:打好核心技术地基。

Scientific co-founder 角色: 亲自做实验、写作、完善方法学。 - 种子轮:规划管线布局、积累数据、搭建核心团队。

Scientific co-founder角色: 把数据转译成“能卖得出去的愿景与路线图”,学着讲清楚“为什么是我们”“你们能买到的是什么”。 - A 轮:推进首条管线进入临床前关键节点,补齐相关人才,同时升级管理模式。

Scientific co-founder角色: 从“最强个体贡献者”过渡到“初级管理者/项目经理”,学会在质量、速度与成本之间做权衡。

回头看这两年,我每天在做的事,与半年前/一年前/两年前从性质上完全不同:一会儿是 bench scientist,一会儿在做 BD 的材料、回答 diligence,一会儿像项目经理。放在大公司里,这可能是好几种岗位的切换。接受角色迁移,是创始科学家的必修课。

与此对应,初创团队成员需要一种动态心态,在主角与配角之间顺畅换挡、在微距与广角之间来回变焦。一是角色切换:多数时候安心打“辅助位”;但当关键节点或突发问题“球到你身边”,也要当好主角、不掉链子——谁离问题最近、谁能最快推动结果,就谁来上。二是视角切换:既要把自己职责范围内的细节抠到位,也要抬头看全场,知道公司的当下焦点与“空位”(机会/缺口),主动补位。

感悟三:在“乱纪元”里,保持开放心态与可逆试错

过去三四十年,我们像生活在一个相对稳定的“恒纪元”,有三颗“太阳”同步运行:国际政治的相对稳定、经济全球化的深化、技术进步带来的整体福利提升。

如今三颗“太阳”的轨道都在震荡:地缘重构、贸易链条重写、AI 重塑生产关系。这意味着过去被视为“物理定律”般的常识都可能被打破,太多偶然事件可能会颠覆我们每个人的职业和人生规划。

在这个历程里,可能不能指望有高人可以给我们清晰的建议,许多事情都需要每个人自己重新思考——毕竟,生物医药产业可能只经历过一个“恒纪元”,而我们这一代人大多只亲身经历过一个“恒纪元”。

因此我给自己的三个提醒:

- 开放心态,但重大决策要配 B 计划:愿意尝试各种新事物、也愿意止损,把试错设计成可逆的(时间与成本可控)。

- 随时准备修正自我认知:把“我以为”当成可验证的假设,数据不同就及时承认“我错了”。

- 健康是最宝贵的:争取健康工作五十年,挺进下一个“恒纪元”。

与各位共勉!

丁霄哲

2025年8月31日

分享于硅谷